| 観察レポ =コヒョウモンモドキ= |

||

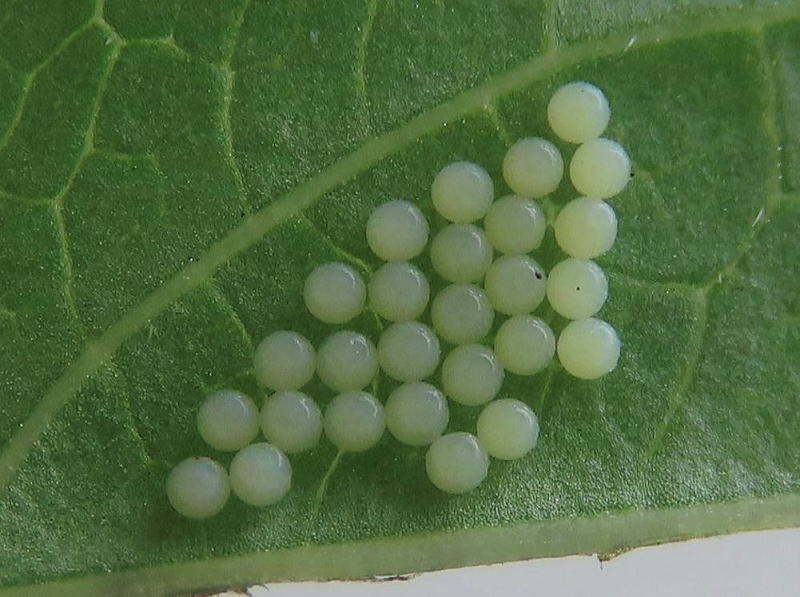

| 22.7.12 先日、いつもお世話になっている gonkumaさん さんからメールがあった。 コヒョウモンモドキが産卵したようで、「記録を残す意味でも、やっていただけることを望みます」と。 これまでに、ミヤマカラスアゲハ・タテハモドキ・アオタテハモドキ・クロコノマチョウ・フタオチョウの 観察の機会を与えていただいたし、お役に立つのであればとやってみることにした。 ただ、年一化の蝶は、これまであまりうまくやれた印象は少ないんだけれど… 頑張ってみましょう。 本日、gonkumaさん自ら、私の最寄り駅まで食草ごと卵を持ってきてくださった。 遠いのに、わざわざありがとうございました。 クガイソウの鉢植えで当面は観察し、なくなったらオオバコをとってきて対応する予定。 この葉に200ほどの卵を産み、葉脈でうまく2つに分かれ、少ない方(27個)の卵が我が家へ。 |

||

|

||

| 22.7.18 ネットで調べると、孵化までは二週間くらいとのことで、けっこう卵期間が長い感じ。 9日に産卵とのことなので、孵化はまだ先かな。 15日に見た時は、まだ真っ白な状態だった。 15日の夜から18日まで家を空けるけど、大丈夫だろうと思っていた。 本日夕方に帰宅すると… |

||

|

||

| だいぶ変化があった。 無精卵の可能性も…とのことだったけど、これで有精卵ということが確定した。 明日か明後日には孵化しそうな状況。 |

||

| 22.7.19 今朝、卵をチェックしてみると… |

||

|

||

| 全部無事に孵化していた。 昨晩か早朝に孵化したようだ。 画像では26個体確認できている。 1個体はおそらく裏っ側にいるんだろう。 |

||

暗いのでストロボ使用  |

||

| 22.7.20 一日経過して、だいぶわかりやすくなった。 昨日のストロボを使用しての写真で、影が出て空中浮遊しているみたいと gonkumaさんからメールが来ていた。 広い面に糸を吐き、巣を作ったような感じだ。 小さな穴があるので、ここが出入口なのだろう。 巣づくりしていたので、糸の上にいて空中浮遊に見えたという事だと思う。 |

||

|

||

| 夜になると、みんな巣の中に入るんだろうか? それも確認してみたい。 ほとんどの幼虫は、巣の近くでお食事タイム。 早くも葉裏に食痕が数ヶ所にあった。 |

||

|

||

| 22.7.22 卵が付いていた葉と隣の葉をくっつけて、大きな巣を作成しているようだ。 |

||

|

||

| 早朝でまだ暗いので、中側をストロボ撮影。 パッと見では小さくて数個体しか確認できないが、こうやってみると数十個体はちゃんといる。 |

||

|

||

| 22.7.23 昼間、全ての個体が巣の中に入っていた。 |

||

|

||

| 22.7.25 三枚の葉っぱを寄せ集めて巣を作成している。 風が強い中、外で作業している幼虫もいる。 この幼虫の倍くらいのが巣の中に少数見えた。 いくつかは2齢になっているかもしれない。 |

||

|

||

| 22.7.26 7〜8個体で、大きめの葉を巻き込んで巣を拡張しようとしている。 どれも少し大きくなったようなので、ほとんどが2齢になったと思われる。 |

||

|

||

| 22.7.28 gonkumaさんのところの観察で、容易にオオバコへ移行できたというのは朗報だ。 ウチもいつまでクガイソウが持つかわからない。 今日は別の葉を寄せ集めようと作業をしだした感じ。 だいたい、一つのところから5枚葉を出している。 数日後には、5枚全部をまとめるのではないか。 |

||

|

||

| 先に書いておこう。 越冬させられる自信がかなりなくなっている。 先々週、コヒョウモンモドキが生息している地域で二日車中泊をしたが 夜の気温は13度・15度。 こちらはほぼ毎日熱帯夜だ。 夜の気温が10度も差がある状態で数ヶ月… 昼の気温もずいぶん違うんだし、そりゃ成長しちゃうよね。 もしかしたら年内に羽化しちゃうんじゃないかと感じている。 そうなったらそうなったで、精一杯やった結果なのでしょうがないけど… |

||

| 22.7.30 上の5枚の葉を巻き込み、大きな巣を作るようだ。 |

||

|

||

| 22.8.2 さらに上の葉っぱへ移動している。 このペースじゃ来週には食いつくしてしまいそうだ。 体はまだ小さいけど、棘の感じから3齢になってる? |

||

|

||

| 22.8.5 まだ葉っぱは上と下にあるのに、2個体が鉢をうろうろ… 上はまだ若い葉っぱで小さく、下は少し痛んでる部分もあるけど食えそうなんだけど… もしかしたら、他に脱走している個体がいるかもしれない。 とりあえず、早急にオオバコを持ってこようと思う。 |

||

|

||

| 夕方前にオオバコをとってきた。 以前大きめのオオバコがあった場所は草刈りされており あまり良いのがなかったので別所でも確保してきた。 クガイソウと重なるようにしたので、うまく移ってくれて食えばいいけど。 ただ、今日は幼虫の姿が4つほどしか見えないのが心配事。 巣の中で脱皮準備とかならいいんだけど、外での管理で網がけなどしていないので 何かに食われちゃっている可能性もある。 脱走したとしても、何度もかなり探して見つからないのでそれはなさそうだし。 とりあえず、様子を見るしかない。 |

||

|

||

| 22.8.6 今日は1個体しか見えない。 しかも、室外機にくっついていた。 ベランダを細かく何度も長い時間探したけど、他には一つも見当たらず… まだクガイソウは食えそうだし、オオバコにも移っていなさそうだ。 どこに行っちゃったんだい? クガイソウやオオバコの見えないところにいくつかいればいいんだけど。 というか、27いたのに、いつの間に姿がなくなっちゃうんだろ? |

||

|

||

| クガイソウの巣の辺りに戻したけど、結局歩き回ってオオバコもスルーして鉢へ 行っちゃったので、一旦プリンカップへ確保してしばらく様子を見ることにする。 他に見つかったら同じようにしてみる。 |

||

| 22.8.8 確保している幼虫、昨日まではオオバコは全く食わずに歩き回っていたこともあったけど 今日はここでジッとしていて、少し糸で固定いるのがわかる。 |

||

|

||

| 食えるエサはあるのに見向きもせず移動するのは、3齢になり越冬態勢なんだろうか? まだ暑い時期がしばらくあるのに、個人的にはそんなことあるの?って思いなんだけど ネットで見ていくと案外そうなのかも。 エサがあろうとまだまだ暑かろうと、年一化でそういうプログラムになっているのかもしれない。 もしそうであれば、エサを求めて彷徨っていったというより、越冬場所を探して散らばったという 見方もできるわけで、ベランダのどこか(枯れ葉の下やプランターの隅っこなど)に隠れてるかも? ただ、ベランダは日光が当たり、コンクリがかなり暑くなってしまうため生存出来るのかどうか… 私は今イチこの種の生態に詳しくない。 gonkumaさんの記事 を参考にしながら、今後を進めていきたい。 失敗ではないとおっしゃっていただけて救われる思い。 残っている1個体の無事を願いつつ、様子を見ていきたい。 越冬でどこかに潜んでるとすれば、来春4〜5月辺りにベランダをひょこひょこ出てくる可能性も。 たとえ少数でもそれを期待しつつ、ここはしばらく更新がないかもしれない。 |

||

| 22.8.10 なんか小さくなったな〜と思って見たら抜け殻で、脱皮して葉裏へ移動していた。 4齢になったのかな? それにしては小さすぎるので、3齢なのかもしれない。 食ってる形跡はないので、このままジッと越冬してくれるのなら楽だ。 一応オオバコの新鮮な葉は与え続けて様子を見ていく。 他に脱走したのも越冬態勢になっているのなら、遠くに行ってなくてベランダのどこかにいるかも? 春にベランダを彷徨って歩いている幼虫を見つけられれば。 |

||

|

||

| 22.8.20 ↑から新鮮なオオバコを入れても、枯れたオオバコの葉裏でジッとしていたが 本日夕方ケース内を歩き回っていたので久々に撮影できた。 新しいオオバコの葉を入れて再びセットした。 見た目はトゲトゲしているが、これで大きさは0.7ミリほど。 体を伸ばした状態でも、おそらく1センチはない。 |

||

|

||

| 22.9.10 ↑でオオバコの葉を新しく入れたが、その日から葉っぱには目もくれず プリンカップの側面上部に足場の糸を吐き、全く動かずジッとしていた。 3日前、古くなった葉っぱを取り除こうと蓋を開けると下へ落下… 動かずに翌日まで下で丸くなっていた。 なので昨日、プリンカップを縦置きにして、足場の所まで移動させた。 撮影は本日で、すっかり落ち着いているようだ。 このまま水分を与えず、春まで放置でいいのかな? 様子を見つつ、軽くケースに霧吹きはするかもしれない。 |

||

|

||

| 22.10.4 見た目が変わらないので画像はなし。 葉っぱを入れずそのままにしていて、動きが全くなかった。 少しケースを傾けても滑ることはないので、ちゃんと生きているようだ。 一昨日、幼虫にかからないようにちょっとだけ霧吹きしたら 昨日微妙に位置が変わっていた。 今日も1センチほど向きを変えて静止している。 こんな感じで、来春まで越冬するんだね。 まだエサもある状況で、越冬場所を探して一斉に移動する。 正直驚きの生態だ。 もう少ししたら、北側の涼しい場所に移動して、春までそっとしておく予定。 |

||

| 22.10.30 クガイソウは、日当たりの良い場所に置いているが、今日は暖かいからか 3個体がクガイソウの近くに出てきていた。 どこか見えない場所でひっそり生き延びているみたい。 クガイソウの場所を日陰に移動して、その鉢の中へ放しておいた。 他にも生存しているのはいると思われるので、チェックを強化しようと思う。 |

||

|

||

| 23.1.15 環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)に基づき、我が国において絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」として同法施行令に基づき指定し種の保存を図っています。 今般、国内希少野生動植物種の選定に係る検討の結果、Melitaea ambigua niphona(コヒョウモンモドキ)、Astilbe tsushimensis(ツシマアカショウマ)等の15種の動植物について、その種の保存を図る必要があると認められることから、新たに国内希少野生動植物種への追加等を行うこととなりました。 これらのうち、6種の卵・種子を捕獲等の規制を適用する卵・種子に追加します。 また、国内希少野生動植物種のうち、Silene uralensis(タカネマンテマ)を特定第一種国内希少野生動植物種に、 Onychodactylus pyrrhonotus (ホムラハコネサンショウウオ)、Cybister chinensis (ゲンゴロウ)、Cambaroides japonicus(ニホンザリガニ)等の9種を特定第二種国内希少野生動植物種に追加します。 なお、捕獲等、譲渡し等の規制が適用される令和5年1月11日(水)までの期間においても、売買等を目的とした過度な捕獲等は当該種の生息等に甚大な影響を与える可能性があることから控えていただくよう御協力をお願いします。 ↑環境省のHPから抜粋。 賢くない私は、これだけ見ると、卵と種が規制されるように見えるけど、そうじゃないようだ。 要するに、採集や飼育、標本の譲渡など、そういうのは今後一切ダメになりますよ〜と。 ただ、現時点で観察中の幼虫は、これには含まれない。 我が家の越冬中の幼虫たちは、とりあえずこのまま観察できる。 成功した場合は、羽化した成虫や産卵した卵や幼虫を他の人に譲渡してはいけない。 (生息地にリリースすることもできないのかな? 累代飼育はできるのかな? 調べなきゃ) 越冬が上手くいかなかったとかで失敗した場合、gonkumaさん から新たに送ってもらうことは不可。 なので、越冬幼虫が春に無事に出てきてくれないと、ここは終了となる。 少なくとも3個体は歩いていて鉢に移動させたので、きっとジッとしてるんじゃないかな。 1個体はプリンカップに入れているけど、昨日見たら変化はなかった。 その他20数個体は、ベランダのどこかで越冬している可能性はある。 越冬から明けるのが5月とかって話もあるけど、3月に入ったらベランダのチェックは強化する。 クガイソウの代用でオオバコを春までに少し多めに、いくつかに分けて数ヶ所に置いておく予定。 |

||

| 23.3.11 2月下旬から、活動開始に間に合わせるため、オオバコをとりにでかけるが 今までたくさんあった場所は草刈りをされていて全くない。 後日、散策フィールドへ夜中に行ってみるが、重機が入っていて下が荒らされ… また後日、家から近い公園へ歩いていくも、ここもなくなっている… 散策の帰りに、河川敷へ行ってみるも… なんで? どこもなくなっている! 年中生えてるんだと思っていたら、3月頃から芽吹いてくるみたいね。 で、先日の散策で、小さいオオバコがあるのを見たので、今日近所を歩いたらあったあった。 まだ小さい葉なので、少し多めにゲットしてきた。 これで一安心だ。 かなり暖かい日が増えてきたけど、まだ目覚める気配はない。 無事にいくつか出てきてくれることを願う。 |

||

| 23.5.31 越冬から明けるのが5月という記述をいくつか見たので、ここまで待ったが姿を現さない。 冬から春にかけて、かなりの強風だった日が何度かあったので、もしかしたら飛ばされたかもしれない。 時期的にもそろそろリミットなので、クガイソウに作っていた巣を一つバラしてみた。 |

||

|

||

| 丸まった幼虫の姿が… ここで越冬していた個体もいたということ。 数分手に乗せていたが、全く動く気配はなく、生存しているのかわからない。 巣の残骸はもう一つ残っているので、これはバラさずに丸ごとオオバコの根元に置いておく。 生きているのがいれば、オオバコを食うか周りを歩いたりするだろう。 正直諦めてはいるけど、最後の望みを託して6月中旬までは待ってみる。 |

||

| 23.6.13 そろそろ諦めなければいけないかな。 あれからも幼虫の姿はない。 gonkuma さんが記事にしているが、おそらくそういうことなんだろうと思う。 その記事は こちら から せっかく機会をいただいたけど、途中で終わってしまって残念。 gonkuma さん、期待に応えられず、申し訳ございません。 蛹が特徴あって綺麗なので、そこまでいってほしかった。 |

||

観察レポ トップへ |