| 観察レポ =イボタガ= |

||

| 23.4.21 先日、恒例の場所へ卵の確保に出かけたけど見つからなかった。 昨年からの蛹が羽化せず、越冬方法を見直してチャレンジする予定だったけど 隈なく探したけどなかったので、一年あけて来年かなと思っていた。 昨晩、長野でイボタガを発見。 サイズが小さめだったので♂と思ったが、腹の先端は♀っぽく穴が開いている。 ただ、おなかがだいぶ細かったので、半信半疑でいた。 ♂だとしても虫友さんが見たいと言っているので確保しておいた。 帰宅直前に確認してみると、やっぱり♀だったんだね。 2つだけど、産卵していた。 ♀を見たのは、2012年以来11年ぶり… 長距離の間これしか産まず、おなかの細さからも最後の2つだったのかもしれない。 とりあえず、再々々.....チャレンジできることになった。 |

||

|

||

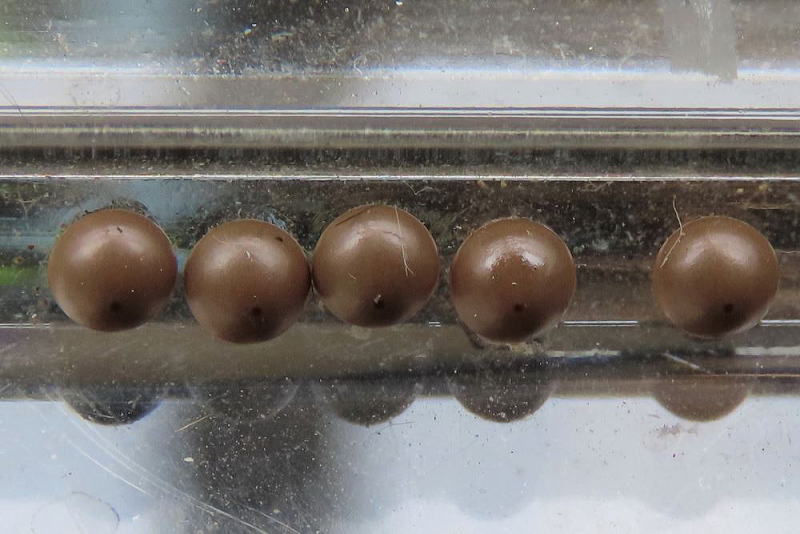

| 23.4.22 昨晩、虫友さんに成虫をお渡ししてきた。 捕獲日の帰り道は6時間ほどで2つ産卵なので、もう打ち止め最後の卵かなと思っていたら 昨晩一時間半ほどの移動で14個も産んじゃった… 画像はそのうちの4つ。 計16個はさすがに多すぎるので、5〜6個ほど残して残りは孵化したらリリースの予定。 |

||

|

||

| 23.4.24 特有の黒い点が見えてきた。 2012年は採卵してから9日目で孵化したので、今回も8〜9日ほどかと。 初めの2個は29日、画像などの14個は30日くらいで出てくるかな? |

||

|

||

| 23.4.26 過去二年の卵に比べ、やけに色が濃い。 無精卵?と思ったが、2012年の卵はだいぶこげ茶になっていたので大丈夫か。 1個だけ色づかず、黒点が付いてないのもあるので、そっちがたぶん無精卵かと。 一部分膨らんでいる箇所があるので、予想よりも孵化は早いかもしれない。 |

||

|

||

| 23.4.29 24日に本日孵化予想した卵は、今のところ(11時半)まだ孵化していない。 撮ってみると、なんとなく斑っぽく見えるので、近々出るのは間違いないだろう。 今晩か明日には出始めると思っているので、観察強化していく。 |

||

|

||

| 17時半過ぎ、↑写真右側の卵が孵化した。 20分ほど殻を食べ、その後移動し始めたので、ヒイラギの若い葉へ移動させた。 |

||

|

||

| 23.4.30 昨日孵化した個体は、無事にヒイラギに食いついた。 もう一個の卵は今朝孵化。 本日の孵化予定がたくさんいるので、全部無事に出てもらいたい。 |

||

|

||

| 午後、孵化のタイミングで撮影。 |

||

|

||

| 23.5.1 今朝、9個体ほどが孵化していた。 昨日から食草をケースに入れておいたが、しっかり葉についていた。 出掛けたので帰宅後に確認すると、無精卵を除く全てが孵化していた。 全部で15個体は多いのでどうするか近々決めるけど、頑張って全部やっちゃうかもしれない。 |

||

|

||

| 23.5.2 一日早く孵化した最初の2個体は、早くも脱皮態勢に入っているので 観察レポでは昨日孵化した幼虫を掲載していく。 風ビュービューの中、ケースをあけての撮影なのに、構わず葉っぱに食らいついていた。 |

||

|

||

| 23.5.3 葉っぱ交換の際に撮影。 |

||

|

||

| 1個体がちょうど2齢に脱皮していた。 |

||

|

||

| 23.5.5 最初の2個体は3齢、残りは全て2齢になっている。 ここでは、残りの個体たちの様子をお伝えしています。 まだ数個体一緒に葉っぱを齧っている。 |

||

|

||

| 23.5.8 半分くらいが3齢になった。 徐々に1ケースの個体数を減らしていっている。 終齢になったら個別管理しようと計画中。 15個は正直大変だけど、家の前に新鮮なヒイラギがたんまりあるので この際全個体の面倒をみようかと。 |

||

|

||

| 23.5.10 最初の2個体は昨晩4齢に、他は全て3齢になっている。 4齢の方は喧嘩をしだしたので、本日から個別管理に。 3齢組も、加齢したら個別管理する予定。 |

||

|

||

| 23.5.12 4齢になる個体が出てきた。 徐々に個別管理へと切り替えていく。 |

||

|

||

| 23.5.15 成長が遅い何個体かを除き、だいたいが4齢になっている。 最初に孵化した2個体が4回目の脱皮をして終齢のはずなんだけど 両個体ともにまだ突起が残っていて5齢になっている? 脱皮回数は間違いないはずだけど… この4齢たちも、過去の観察に比べてなんか小さく感じる。 |

||

|

||

| 23.5.22 最初に孵化した2個体は、脱皮して6齢(終齢)になっている。 他の個体たちは、普通に4齢だったり5齢(終齢になってない)になっているものも。 なんでだろ? 4齢で大きくなっているのもいるので、これらは通常通り次で終齢になりそうな感じ。 画像は4齢。 大きさ的に次で終齢っぽい。 |

||

|

||

| 23.5.23 0時過ぎ、終齢に脱皮した。 残り13個体チームからは最初の終齢。 |

||

|

||

| 23.5.27 半分くらいは終齢になり、4齢も脱皮態勢が多い。 画像は、先に孵化した2個体の一つ。 最初に色が変わったので特別に撮影。 |

||

|

||

| 23.5.30 昨日と今日で1個体ずつ蛹化態勢に入っている。 まだ4齢(5齢かも)の突起付きの個体もいるので、成長過程はかなりバラバラ。 |

||

|

||

| 23.5.31 脱皮したてと蛹化態勢しか終齢を撮っていなかったので、1個体モデルになってもらった。 |

||

|

||

| 23.6.2 今朝、一番成長が遅れていた個体が終齢になった。 蛹化態勢に入っているのが6つもいるのに、このタイムラグは? で、最初の2個体のうち、1個体は最初に蛹化態勢に入り、もう1個体はまだ食っている。 なので、もう一緒にちゃおうと。 その最初の個体を掘り起こしてみた。 |

||

|

||

| 無事に蛹化していた。 次に蛹化態勢に入った個体を掘り起こす。 |

||

|

||

| あっ、まだだった… それなら、蛹化の瞬間を観察してみよう。 |

||

| 23.6.3 蛹化してすぐの段階で気付いた。 二枚目は一時間半後。 |

||

|

||

| 23.6.14 ほとんどが蛹になり、蛹化態勢も2個体。 そんな中、最後の幼虫はまだバリバリ食っている。 けっこう大きくなっているので、そろそろ変化がありそう。 |

||

|

||

| 23.6.23 成長が遅れていた幼虫はダメになった。 遅れていたのは、何かしらの理由があるのかも。 ということで、前蛹で落ちてしまったのもいたが、11個体が蛹になった。 これまでは、夏の管理に問題があったと思われるので、3パターンほどでやってみたい。 1 このマットで管理し、乾燥したら加湿したマットへ入れ替えるのを繰り返す。 2 オアシスを使って、水分過多に気をつける。 3 タオルに直置きし、定期的に霧吹きで加湿する。 1で加湿を怠らなければ、これが一番いいように思うので、1を多めにしておきたい。 近々作業しようと思う。 |

||

|

||

| 23.9.14 ↑で3パターンのやり方を書いたけど、2のオアシスはやめておいた。 ほとんどが1で、2個体だけ3で管理。 3の2個体は、なんとなく怪しそうなのを選んだけど、やっぱりダメそうかな。 1で管理の個体は、見た目的にダメそうなのやカビにやられたのがいくつか出て 残っているのは4つ。 その4つは、見た感じ大丈夫なように思えるけど… まだ羽化まで半年あるからどうなるか? 一つでも羽化してくれれば成功なので、なんとかうまくいってほしい。 |

||

|

||

| 23.9.23 少なくとも1個体はゆっくりながら動いているのを確認。 あと半年、このまま生存してくれることを願う。 |

||

| 23.10.11 マットを加湿した際、前回と違う2個体がゆっくり動いた。 あと半年は長いけど、初の羽化はあるか? ちょっと期待したい。 今日からしばらくは玄関で管理する。 |

||

| 24.2.23 九州南部では、そろそろ羽化してくる頃だ。 4ヶ月ほど加湿しなかったけど、生きてるんかな… 一番怖いのはカビということで、今冬は迷ったけど何もしなかった。 乾燥に強いとは聞いているので、そこに賭けたい。 先週、足場になるタオルの切れ端を投入し、そのタオルに加水しておいた。 このやり方を年末くらいからやっていれば、羽化の可能性は高まったかも。 とりあえず、一週間後くらいに撮影して、この画像と比べて動いてるか確認しよう。 |

||

|

||

| 24.3.7 24日に湿らせすぎない程度に加湿した。 その後、3月1日に撮影すると、ほんの微かにだけど位置が変わってる気が… 今日も撮影したが、やっぱり僅かにズレてる気がする。 撮影のために移動する時は、極力そーっと動かしているが、もしかしたらその影響があるかも。 それくらいにしか変わってないので判断が難しい。 2月下旬から真冬の寒さが戻ってきているが、もう少し暖かくなれば大きく変化があるかも。 たぶん大丈夫だろうと思って見守っていきたい。 |

||

|

||

| 24.3.16 今日チェックすると、一番左の♀と思われる蛹の向きが変わっていた。 7日の画像では横向きだけど、真下を向いている。 少なくとも、両端の2個体は生存しているようだ。 今日の夕方、玄関前から部屋へ移動して観察することに。 これで蛹の向きが変わるかがハッキリするので、何個体生存しているかわかりやすくなる。 2月後半から寒い日が多いので、自然下では月末くらいから出てくると予想。 我が家では暖かい部屋に移動するので、数日で羽化してくるかもしれない。 |

||

| 24.3.23 本当に生きてるんかいな? 野生での発生時期はもうそろそろなんだけど、飼育下でここまで出てこないと心配になる。 今日は4つ触ってみたけど、全く反応がない。 見た目的にも重さ的にも生存していそうなんだけど、ちょっとでも動いてくれたら安心するのだが… 蛹に少しオガコを乗せて写真を撮ったので、二日おきくらいに変化があるかチェックしていく。 |

||

| 24.3.27 うっすらと翅に模様が浮き出てないかなとアップめで撮ってみた。 ん〜、見ようによってはそう見えなくもない。 画像は、生存していると思われる2個体。 全部撮ったけど、一つは色が薄めで9月14日の画像っぽい感じ。 その個体は、成長が遅いのか落ちているのかだろう。 今月になってから何回か触ってるけど、全くピクリともしないからどうなんだろうね… |

||

|

||

| 24.3.31 昨晩、イボタガ飼育経験者さんからお話を聞くことができた。 羽化前でも蛹は動いていたらしい。 そう考えると、ちょっと厳しいのかもしれない。 とりあえず、4月下旬までは見守っていくけど… |

||

| 24.4.9 敗北宣言… ん〜、毎回難しいなあ。 飼育下でまだ出てこないので、もうダメと判断して室内から屋外管理に切り替える。 9月下旬には動いてるのを確認できているので、その後の管理が課題か。 今回はカビを恐れすぎて、4ヶ月加湿しなかったのが原因か? 乾燥に強いと聞いていたし、同じ管理方法のスズメガの蛹たちは動いているからな… でも、こうしたら大丈夫なんじゃないかな〜というのは、なんとなくだけど掴めた気がする。 次回卵を確保できた際は、何パターンかに分けて秋〜冬も管理を強化したい。 一応、今月いっぱいはそのままにしておく。 |

||

| 24.4.20 出ないのでもうダメだな… 15日にイボタガの卵をゲットできたので、イボタガ24でやっていきます。 今度こそは羽化まで持っていきたい。 |

||

観察レポ トップへ |