| 観察レポ =カバシタムクゲエダシャク= |

||

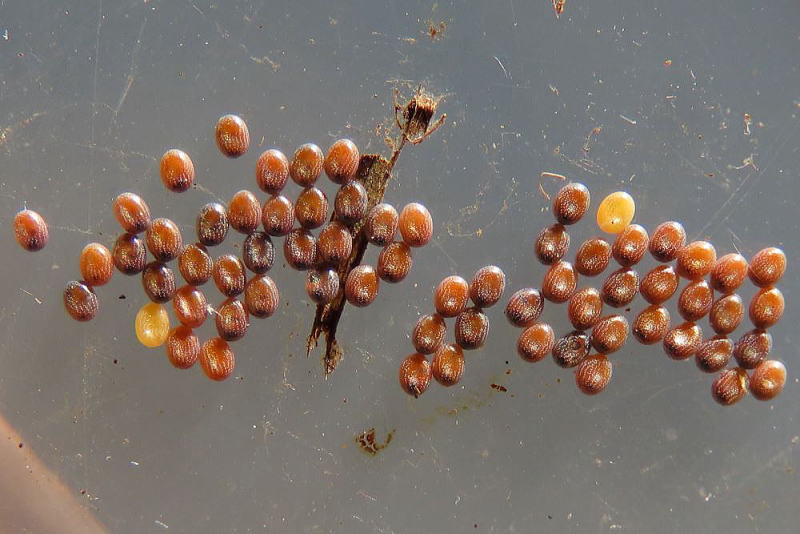

| 21.3.17 北関東のO氏のご好意により、カバシタムクゲエダシャクの卵を送っていただいた。 この場をお借りして、感謝申し上げます。 ありがとうございました。 了承を得ていないので、お名前とHPは非公表とさせていただきます 簡単に経緯を書くと、昨年オオシモフリスズメの蛹の管理について質問をいただいた。 私自身一度しか羽化させてあげられていないが、失敗の経験も含めてアドバイスをした。 13日にその時以来のメールをいただいた際、カバシタの卵があるけど飼育するなら…と 嬉しい申し出があった。 ちょうど翌日にカバシタを見に行くことが決まっていたので、卵を得られなかった時はお願いします と返信した。 14日は♀トラップを仕掛けたが、散策レポ847の通り、そううまくいくはずもなく… そういうわけで、今回はお言葉に甘えて卵を送っていただいた。 17日に無事到着。 66個ある? O氏のHPを拝見すると、11日に産卵したようだ。 産卵直後は白い卵だったが、到着時には茶色く色づいていた。 ♂♀同居させていたけど、交尾を確認していないので無精卵の可能性もあるとのこと。 でも、羽化した翌日に同居してすぐ産卵っぽいので、交尾したんじゃないかと想像できる。 孵化するなら21日頃かなと思うけど、しっかりと監視しておきたい。 |

||

|

||

| 21.3.18 昨日は夜に受け取ったので、昼の時間に改めて撮影。 |

||

|

||

| 昨日の時点で、2つだけ白っぽくなっているのはわかっていた。 ダメになってる卵なのかなと感じていたけど、なんか幼虫の姿がうっすらと確認できるような… |

||

|

||

| 他の卵も一気にこうなってきたら無精卵ではなさそう。 |

||

| 21.3.19 未明に撮影。 ほぼ全ての卵に凹みが見える。 |

||

|

||

| 21.3.20 まだ変化はない。 7年前に、オカモトトゲエダシャクをやった際には、産卵から孵化まで一ヶ月かかっていた。 10日くらいで孵化かなと考えていたけど、それくらいかかるのかもしれない。 気長に待つことにする。 |

||

|

||

| 21.3.26 日向で撮っていなかったので一枚。 いつもと逆向きで撮影。 次回は何か変化があったら更新する。 |

||

|

||

| 21.3.27 変化があったらと書いたが、早速変化が見えた。 昨日撮影時に、一部の卵に黒点があったのは気づいていたけど 今日はさらに黒点部分が大きくなり、全体的に黒くなってきている卵も。 孵化は近いと思われるので、観察を強化したい。 |

||

|

||

| 21.3.29 未明に撮影。 昨日から卵は真っ黒になっていた。 この時間は青っぽく光って見える。 |

||

|

||

| 今朝見てみると… 1つ無事に孵化していた。 |

||

|

||

| 一昨日の夜に葉をとりに行ったので、早速移動させる。 |

||

|

||

| 30分後、一斉に孵化が始まっていた。 |

||

|

||

| ちょうど孵化中の個体も撮影。 |

||

|

||

| 食草に移動させたけど、食いつきはあまり良いくないかな… たくさんとってきたのはニシキギ。 食草として報告があるのは、ニシキギ、ツルウメモドキ、マユミだけど 同じニシキギ科のマサキの若葉もあったので一緒に入れてみた。 マサキは葉が厚いので、食ったとしても3齢くらいからかも。 |

||

| 21.3.30 一つをまとめて、もう一つ小さいケースで5個体管理することにする。 昨晩遅く、一応新しい葉っぱをとりにいき、未明に仕分けした際に撮影。 |

||

|

||

| 薄曇りだったけど、昼も撮影してみた。 動きが早いので、ジャスピンは撮れなかったけど… 見た目では判らなかったけど、少ししょこたんがあるようなので安心。 |

||

|

||

| 21.4.3 ほとんどの個体が2齢になっているようだ。 数個体撮影してみた。 |

||

|

||

| マサキも入れてあるけど、数個体食っているようなので継続していく。 マユミの木が近所にあったので、こちらも今後入れてみる予定。 食いつきが良ければ、ニシキギは家から遠い場所にしかないので マユミへ移行させたい。 ちなみに、卵はこんな感じ。 初めから白かったのは孵化しなかった。 残ってる黒いのはもう孵化できないのかな? 少なくとも、58個体は孵化したことになる。 |

||

|

||

| 21.4.5 |